绿色转型的利基之道

倾听有关可持续出行的对话,内容主要围绕电动汽车和氢能汽车。

那些善于顺应市场趋势的人,或许能轻而易举地明白其中的缘由。目前,全球在用电动汽车 (EV) 超过 4,000 万辆,而 2022 年的这一数字仅有 2,600 万辆。[1]2023 年,欧洲和美国的电动汽车电池需求增长了 40%,中国增长了 35%。[2]与此同时,氢能汽车已成为卡车、货车、公共汽车等商用车辆的环保替代品。就数量而言,它可能仍处于利基地位,全球道路上的氢能汽车不到 100 万辆,但自 2017 年以来,销售额的复合年增长率 (CAGR) 维持在 22.5%。[3][4]

然而,通过专注于这两种主导技术,我们是否真正了解了可持续出行的多样性? 有没有其他不太引人注目的技术解决方案,可以在更可持续和公平的出行生态系统中,发挥同样关键的作用?

合成技术点燃未来希望

以合成燃料(或电燃料)为例,它们能否为全球交通运输脱碳目标做出切实贡献?

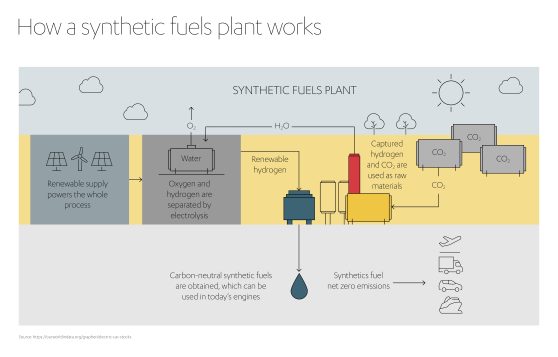

碳中和合成燃料只需水和二氧化碳 (CO2) 两种原材料即可制造,而二者恰好在自然界中也很丰富。更好的是,合成燃料可用于汽车、卡车乃至飞机等现有的许多交通工具。

这些“电燃料”以最有效的形式,借助产自可再生能源(如风能或太阳能发电场)的电力,把水中的氢与氧分离,产生可再生的氢能。利用碳捕集和封存 (CCS) 技术从空气中留存的二氧化碳,可以与这种可再生氢相结合,得到零排放燃料。

结果是双重惠益。首先,这一过程是高效的——合成燃料与现有的内燃机车辆和基础设施兼容,因为它们具有相同的物理化学特性。其次,合成燃料能促进运输和航空业的持续脱碳。对于 2022 年二氧化碳排放量增长超过 2.5 亿吨、年增长率为 3% 的行业而言,这一进展至关重要。[5]

合成燃料的市场份额仍然很小,其销售仅限于传统上服务于赛车和经典车辆细分市场的专营店。然而,未来它极有可能成为市场“主角”,预计到 2031 年,其市场规模有望达到 225 亿美元。[6]

不仅如此,基于其他行业的原材料制成的燃料——所谓的可再生燃料,同样颇有前景。这类燃料能够助力那些面临电气化挑战的行业实现脱碳,包括 航空、航运和重型货运。

生物石脑油、生物丙烷和加氢处理植物油等可再生生物燃料,都可以由常见的废物制成,包括动物脂肪、生物质、沼气、植物油,甚至林业和农业垃圾。同样,新一代分子再循环厂可以将固体城市废物转化为可再生甲醇或生物甲醇。当然,利用废物是“循环经济”的一个关键环节,这对于管理迫在眉睫的环境转型工作而言必不可少。

令人鼓舞的是,其中一些技术至少已经得到了部分验证。加油站给汽车加的汽油通常含有至少 10% 的可持续燃料,而许多人甚至并未意识到这一点。[7]

同样的技术也可以用于制造专为航空设计的“生物喷气”燃料,它主要由植物油和动物脂肪等有机废物制成。可持续航空燃料 (SAF) 正在迅速获得区域层面的立法支持,例如,欧盟的 RefuelEU Aviation 倡议[8]。

展望未来,SAF 的推广可能需要政府给予进一步的支持,因为它在当前航空燃料构成中的份额微不足道,仅 2%。

RefuelEU Aviation 的目标是大幅提升 SAF 使用率,到 2035 年,所有欧洲航班的 SAF 使用率达到 20%,到 2050 年达到 63%。[9]

液化石油气 (LPG) 为绿色出行开辟了另一条潜在途径。虽然不是完全的零排放解决方案,但它可以在净零排放旅程中发挥宝贵的桥梁作用:相较于传统的内燃技术,使用液化石油气的汽车,排放颗粒数 (PN) 通常会减少 81%,二氧化碳排放量减少 21%。[10]

液化石油气的生产方式有两种。一种是分馏丙烷和丁烷,这是在天然气田进行的“上游”工序;另一种是在炼油厂蒸馏原油的“下游”工序。无论哪种方式,成品都可以通过将气体压缩到 3 至 10 巴的压力来实现液化,以便于运输。

尽管目前尚未普及到所有加油站,但液化石油气在汽车中的应用正呈现出日益增长的态势,在过去 10 年中增长了 50%,如今为全球数以百万计的汽车提供动力。[11]它既无毒又价格低廉,与传统燃料相比,每箱至多可节省 40% 的费用。

现有的内燃机可以轻松地改用液化石油气。但多功能性远非其唯一卖点。开着使用液化石油气的汽车,能畅行全球许多城市,还不用担心被征收污染关税。它还展现出自身作为一种高效长途燃料的优势,依据油箱大小不同,其潜在续航里程能够达到 1,200 公里之多。

当然,并非所有技术都必须是“新技术”,才能具有革命性。有时,它可以是对现有资源的用心调整。

例如,长期以来,氨一直以充当农业肥料闻名。然而,作为交通燃料,它的前景可能更加明朗,也将有助于彻底改变利基出行技术的长期格局。

化肥料为燃料:氨的变革之旅

听到氨这个名字,当今大多数驾驶者可能不以为然,但它注定会在未来交通运输系统脱碳中发挥关键作用。国际能源署 (IEA) 在 2021 年的一份报告中指出,要实现国际公认的气候目标,在本世纪中叶之前,氨等氢能燃料必须占运输燃料的 30%。[12]

目前,氨的生产工艺并不环保,商业生产大多数是通过高温高压条件下氮和氢的催化反应来实现的。它的制造过程对环境造成了沉重的代价,每生产一吨氨,就会释放出近两吨二氧化碳。[13]

但有一个更好的方法。

绿色氨由可再生能源制成,并通过管道输送到发电厂,在那里用于驱动专门设计的涡轮机,以适应绿色氨的特定化学特性。

这种无碳液体燃料,对于目前约占全球碳排放总量 3% 的海运物流行业而言,尤其具有革命性意义。[14]

然而,氨能源领域的变革不是一朝一夕就能实现的。把发电厂转化为氨处理装置既昂贵又复杂,单台发动机也同样需要昂贵的改装过程。总之,这些因素意味着,绿色氨技术的潜力在现阶段还远未得到充分挖掘。

这一局面可以改变。研究表明,在未来几十年间,氨的产量有望实现百倍跃升,因为研究数据表明,在长期集中储能方面,氨比其他竞争技术更高效。[15]

例如,经过处理的氨比氢更具优势,因为液态氢得存储在高压环境中,且温度要低至零下 250℃。气态氢仍然具有爆炸危险性。

荷兰、日本、英国、澳大利亚等具有地理多样性的国家,都在关注并大力投资于氨基础设施。

自 2018 年以来,日本和英国一直在运营试验性的风力绿色氨厂。去年,CF Industries 在美国路易斯安那州的 Donaldsonville Complex,安装完成了世界上最大的碱性水电解槽之一。这家耗资 1 亿美元的 20 MW 碱性处理厂,每年将生产多达 2 万吨的绿色氨,是美国首家商业规模的绿色氨厂。[16]与此同时,Yara 在澳大利亚的皮尔巴拉 (Pilbara) 氨厂,到 2022 年底年产了 3,500 吨绿色氨,计划到 2030 年将产量提高 50 倍。

然而,最大的新氨项目位于中东。沙特阿拉伯史诗级的 NEOM 城市总体规划,是红海北端占地约 25,900 平方公里的开发项目,ACWA Power 的绿色能源生产厂将坐落于此。该设施将于 2025 年投入使用,预计年产 120 万吨绿色氨,日产 650 吨绿氢。[17]

氨并非解决世界上所有环境问题的灵丹妙药。海水脱盐过程中留下的浓缩盐被视为一种环境危害。成本也构成了挑战,目前传统氨的生产成本比绿色氨低 73%。[18]然而,经济形势正在转变,专家预计,绿色氨的成本很快就会低于“污染”氨。

政府投资对这一转变至关重要。在美国,政府专门拨款 1,000 万美元,拨款两项有望打破现有局面的绿色氨生产改进试验—— 一是新型精制的催化剂,二是在工艺末端提取氨时使用的特制吸收盐。[19]

甚至更激进的计划也在推进当中,旨在设计全新的氨生产方式。其中一些方式通过在电化学电池内直接产生氨,来彻底摆脱对氢的依赖。

当然,生产清洁氨只成功了一半。确保发动机的兼容性也至关重要。

全球汽车制造商丰田是 Abdul Latif Jameel 的长期交通出行合作伙伴,也是私营部门领先的氨创新者。

该公司是开发混合动力发动机的先行者,是资助纯氨内燃机开发的几家原始设备制造商之一。丰田持有中国汽车制造商广汽集团 50% 的股份。2023 年,广汽集团推出了一款原型四缸 2.0 升氨动力发动机,功率为 161 马力,碳排放量较无铅汽油低 90%。[20]据说广汽发动机攻克了氨的多个缺点,如燃烧压力高和氮排放过量。

丰田和其他氨能支持者深知,相比电动汽车,现有的交通运输基础设施更容易接纳氨动力。如果大规模采用,氨设施的建造成本也比其他竞争技术低,维护更容易,也因此,长期依赖化石燃料的局面有望在不久的将来成为历史。

太阳能汽车和可充电灯柱为绿色出行注入动力

不论您倡导上述哪一种绿色技术,只要涉及把乘客或商品从一地运输到另一地,总会付出一些环境代价。那我们能否合理地使用太阳能,让这取之不尽、用之不竭且天然洁净的能源成为车辆的推进技术呢?

答案是比较谨慎乐观的——前提是大众接受它可能被部署为一种辅助增程技术,并且仅限在有阳光常照的气候。

太阳能电动汽车的前景似乎一片大好,到 2030 年,装配光伏电池板的汽车将在电动汽车市场中占据 10% 的份额。[21]

Toyota’s bZ4x. Image credit: Toyota

丰田再一次跃居领先地位。丰田全电动 SUV 名为 bZ4X,在多个市场都配备了自选太阳能电池板车顶,在最佳条件下每天可增加 11.7 公里的行驶距离,缓解里程焦虑。

Toyota’s bZ4x is available with a solar panel on the roof. Image credit: Toyota

韩国制造商现代于 2019 年推出了自己的太阳能电池板汽车 Sonata Hybrid。根据大气条件,电动汽车约 30% 至 60% 的电池充电来自太阳能[22]。

特斯拉也涉足了这一领域,推出了一款“太阳能增程拖车”概念车,将每日的潜在行驶里程增加约 80 公里。[23]

Tesla’s solar trailer. Image credit: Twitter/Tesla_Adri

荷兰公司 Lightyear 和美国制造商 Aptera 也在推进太阳能电动汽车领域的创新。尽管两家公司都必须克服资金短缺,以证明该技术的可行性,但它们都希望在不久的将来,推出具有竞争力的太阳能量产车型。[24]

如果用太阳能电池板覆盖车辆的成本太高或太复杂,或者传统车辆的负担仍然根深蒂固,那么,另一种技术跳出固有思维模式,将有望彻底解决这个问题。如果车辆无法便捷支持充电板,或许路面可以承载它?

这些太阳能道路从技术上讲是“道路集成光伏”,以太阳能电池板替代沥青和铺路板,吸收的太阳能为附近的车辆、家庭或办公室充电。

法国、荷兰、中国和美国已经安装了测试道路,但目前有多方面因素阻碍了继续推广:成本高,耐用性低,轮胎抓地力差,无法通过转变电池板角度来更好地捕捉阳光。[25]

尽管存在这些限制,太阳能道路实际上可以用来为灯柱充电,这意味着街道照明更加环保。这一概念与新一代便携式电表充分衔接,该电表允许电动汽车直接通过城市街边设施充电。[26]

这类装置(如 Ubitricity 智能充电线)可以放在汽车后备箱里,使用时插入灯柱或护柱,解决城市充电点有限的问题。据称,把一根灯柱改造为智能充电装置的成本只需 1,000 欧元,相比全新的专设充电单元,成本很低。伦敦现有超过 8,000 个 Ubitricity 充电点,这不足为奇。

Photo Credit: © Ubitricity/Shell Recharge

显然,利基出行技术的前景远比最初时更微妙复杂,在电动和氢动力汽车至今仍存在技术视野局限的领域,众多其他解决方案正竞相展现自身价值。

只要我们充满想象、怀揣梦想并不断创新,对绿色出行的探索就会持续蓬勃向前。

让技术引领出行的美好前景

围绕可持续出行的竞争迫在眉睫。倘若忽视这一点,在这个生态压力与日俱增的世界中,我们无异于将自身命运封死。

时不我待。International Transport Forum 的一份报告预测,未来几十年,全球出行需求将飙升,若不迅速干预,到 2050 年,海陆空运的二氧化碳排放总量将增加 70%。[27]

2024 年 5 月,科学家们对全球能否实现后工业时代气温升高 1.5℃ 的目标表示怀疑。在英国《卫报》的一项调查中,大多数受访者都担心全球气温更有可能升高 2.5℃ 甚至 3℃。[28]如今,有些人认为未来“半反乌托邦”这种危险走向很可能发生,还列举了一系列可能引发的负面状况,像极端天气事件、南半球的大规模人类苦难,以及全球范围内出现的重大社会动荡等。令人不安的是,在接受调查的科学家中,仅有 6% 的人认为升温 1.5℃ 仍是现实的结果。

现在正是时候采取重大举措,避免气候灾难。利基出行技术为全球碳减排创造了这样一个机会。私营部门那些富有魄力的投资,凭借投机的自由和探索大胆新途径的资源,可助力降低移动互联社会的环境成本。

国際事業担当副会長

Abdul Latif Jameel

Abdul Latif Jameel 副总裁兼副主席 Fady Jameel 表示,单凭一项突破无法扭转交通出行部门对全球变暖的影响。

“相反,”他认为,“所有伟大的想法将共同构成一个复杂的响应网络,全部与智能城市、打车应用程序和车辆共享等举措相辅相成。

“我们要迈向一个出行便捷的社会,可这就代表也要进入一个自我毁灭、乌烟瘴气的社会吗?

“我们向车中加满大量化石燃料的日子,很快就会成为过去。“也许合成燃料、氨、液化石油气或自充电太阳能汽车会成为未来常态,也许有一个超越这一切的解决方案才刚见雏形,等待着灵光乍现。我们必须保持开放的心态,随时准备跟随技术和巧思的方向指引。”

[1] https://ourworldindata.org/electric-car-sales

[2] https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024/trends-in-electric-vehicle-batteries

[3] https://forecourttrader.co.uk/latest-news/hydrogen-vehicles-to-exceed-one-million-globally-by-2027-and-are-necessary-ev-alternative-says-new-study/668631.article

[4] https://www.hydrogeninsight.com/transport/global-sales-of-hydrogen-vehicles-fell-by-more-than-30-last-year-with-china-becoming-world-s-largest-market/2-1-1599764

[5] https://www.iea.org/energy-system/transport

[6] https://www.alliedmarketresearch.com/synthetic-fuel-market-A53653

[7] https://www.repsol.com/en/energy-and-the-future/sustainable-mobility/renewable-fuels/index.cshtml

[8] https://www.easa.europa.eu/en/light/topics/fit-55-and-refueleu-aviation

[9] https://www.easa.europa.eu/en/light/topics/fit-55-and-refueleu-aviation

[10] https://auto-gas.net/why-autogas/autogas-is-clean/

[11] https://www.repsol.es/particulares/vehiculos/autogas/

[12] https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050

[13] https://e360.yale.edu/features/from-fertilizer-to-fuel-can-green-ammonia-be-a-climate-fix

[14] https://e360.yale.edu/features/from-fertilizer-to-fuel-can-green-ammonia-be-a-climate-fix

[15] https://e360.yale.edu/features/from-fertilizer-to-fuel-can-green-ammonia-be-a-climate-fix

[16] https://www.cfindustries.com/who-we-are/clean-energy-initiatives

[17] https://unfccc.int/sites/default/files/resource/202203111154—KSA%20NDC%202021.pdf

[18] https://e360.yale.edu/features/from-fertilizer-to-fuel-can-green-ammonia-be-a-climate-fix

[19] https://www.rti.org/news/rti-international-awarded-funding-us-department-energy

[20] https://energynews.biz/gac-and-toyota-introduce-ammonia-burning-engine-for-passenger-cars/

[21] https://autovista24.autovistagroup.com/news/how-bright-is-the-future-of-solar-powered-cars/

[22] https://www.hyundai.news/eu/articles/press-releases/hyundai-launches-first-car-with-solar-roof-charging-system.html

[23] https://www.pv-magazine.com/2022/07/08/teslas-solar-trailer-for-range-extension/

[24] https://autovista24.autovistagroup.com/news/how-bright-is-the-future-of-solar-powered-cars/

[25] https://ourfuture.energy/bright-idea/solar-powered-roads/

[26] https://ubitricity.com/en/press-releases/converting-street-lamps-into-charging-stations/

[27] https://www.kfw.de/stories/economy/mobility/sustainable-mobility-examples/

[28] https://www.theguardian.com/environment/article/2024/may/08/world-scientists-climate-failure-survey-global-temperature